Information

郷土菓子の探求 ー京都和菓子ー

2016年の春から福岡と名古屋の2拠点を行ったり、来たりしながら、

福岡では味わえない旅の素材を観察・経験する日々。

その最初が「京都」。

今までも何度も足を運んだ場所ですが、観光という形ではなく研究という目的を持って、

新たな旅が始まりました。

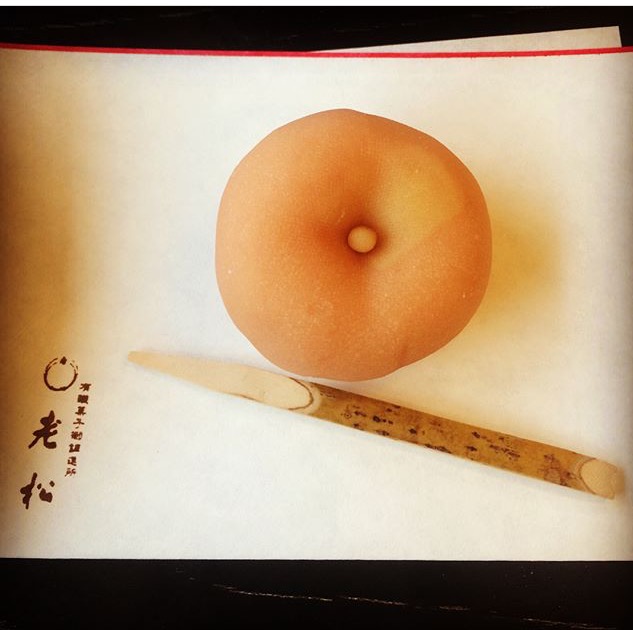

今回の場所は、北野天満宮近くのお店「老松」で、京菓子づくりを体験。

京菓子の伝統をふまえながら、形に、素材に、たえず新しい息吹をふきこんでいる老舗の京菓子店。

歴史や土地、お茶やお菓子の文化などの話が面白く、

手のひらで創り出す日本のお菓子作りはとても良い経験でした。

さらに、「老松」は京都の伝統文化保存のための様々な活動をおこなっていて、

京菓子教室の他に、文化教育活動なども改めて、京都の楽しさを満喫。

京都ならではの郷土菓子。

それは土地の風景と環境が創り出したものであることが雅な造形として、

素材を巧みに使い、見てよし、食べてよしの深みのある感覚を味わえたこと。

それは、今までおとづれた京都とは違う新たな京都を肌で感じた旅のように思います。

体験は、観光のみだけでは終わらない面白さを味わえる。

来て良かった!京都の菓子づくり。

ぜひ、体験の旅へ。

スケッチ図で表現する面白さ part1 「動線」

動線とは、建物の中で動く「私達の動き」の経路を言います。

その「動線」を今回は手書きスケッチ図で表した「平面図」からご紹介します。

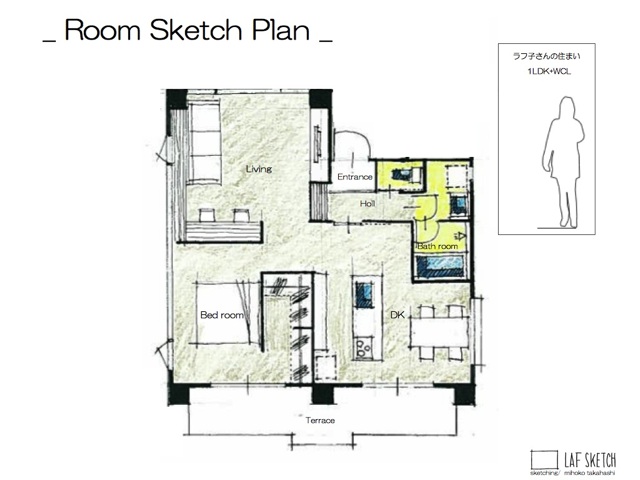

ラフ子さんの住まいを見ながら、確認してみましょう。

まずは、ラフ子さんは独り住まいから、家族二人になる予定で住まいを変えました。

その住まいのプラン図はこちらです。インテリアリフォームの例から見てみましょう。

では、次にこのプラン図から大きくわけて、「重要なポイント」を二つご紹介します。

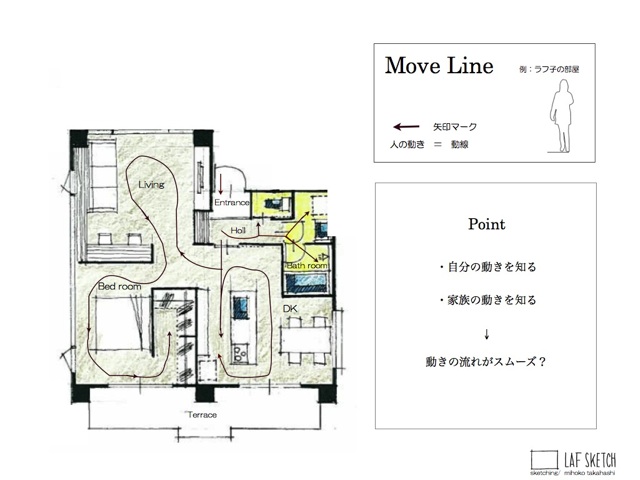

まず最初に

動線の流れを知る事です。

平面図のラフ子さんの部屋では、ラフ子さんが実際に矢印の線に沿って、動く経路がわかりますね。

こういう風に、私達は部屋の中で、矢印に沿って動いています。

まず玄関から入って、トイレや洗面室・浴室などの水廻りへ動く線。又はキッチンやダイニングへと動く線。

奥にいくとリビングや寝室へと動きは広がって行きます。1人の場合は1本線ですが、

家族などと一緒の場合は動線は二つになり、どこかでいくつか重なる場合もあります。

家具や日用品など、その用途にあわせた内容でもまた動きは、変化していきます。

※ポイントを確認して、動きがスムーズであるかを確認してみましょう。

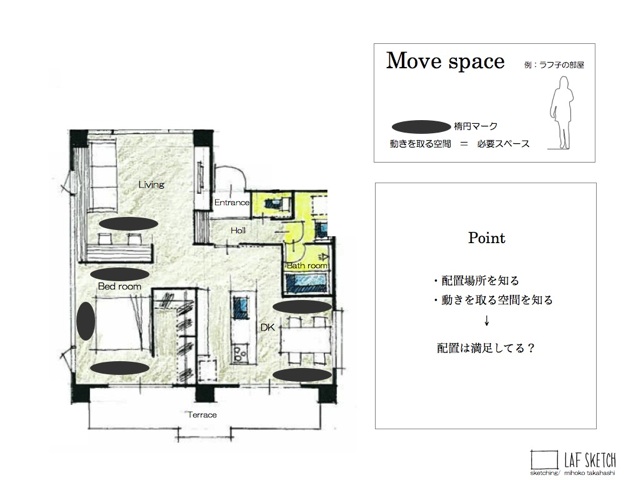

次に、

配置場所を確認する。

家具の位置や日用品など、家族や自分自身の使っているものなどが必要とする場所にあるかを確認してみる。

平面図のラフ子さんの部屋では、楕円の場所が動きを作る為の「必要な空間」を表しています。

倚子から立ち上がるスペースやキッチンの扉が開くスペースなど、私達が動くだけではなく、

何かを取る時や身体の動きがある時にその動きの為に必要なスペースがあります。

※ポイントを確認して、その配置が満足しているかをもう一度確認してみましょう。

新しく家の住まいを考える時は、この動線は計画の時にも基本となります。

現在の住まいの場合も、インテリアリフォームなどにぜひ応用してみてください。

特に、家具を新しくセレクトする時はその家具のボリュームなどを考えて、配置場所や自分の動きと一緒に考えてみるのをお勧めします。

インテリアリフォームのスケッチ図で表す「自分の動き」はいかがでしたか。

実際に、スケッチ平面図では、空間計画の時に提案用として書いていきます。

でも、それ以外でも手書きだからこそ楽しめる要素はたくさんあります。

想像しながらこういう風に、書き込んでいく事やその場で何が足りないかを表しながら、

自由に書き込んでいく事もできるのです。

いろんな使い方で、自分らしいラフスケッチ図を作ってみてはいかがでしょうか。

きっと面白い発見ができると思います。

次はもっと簡単に楽しめる「コラージュ式」のレイアウトをご紹介します。

次回もお楽しみに。

Image wall _ 飾るアートで自分らしさの演出を作る

イメージウォールは、文字のごとく「創造する壁」と言う意味で、

自分らしさの壁をアレンジする事。

普段の部屋に「自分の為に飾るアート」で毎日を楽しく、

素敵に過ごすためのひとつの演出でもあります。

今回はそのアレンジの仕方を三つの手法を使って、ご紹介します。

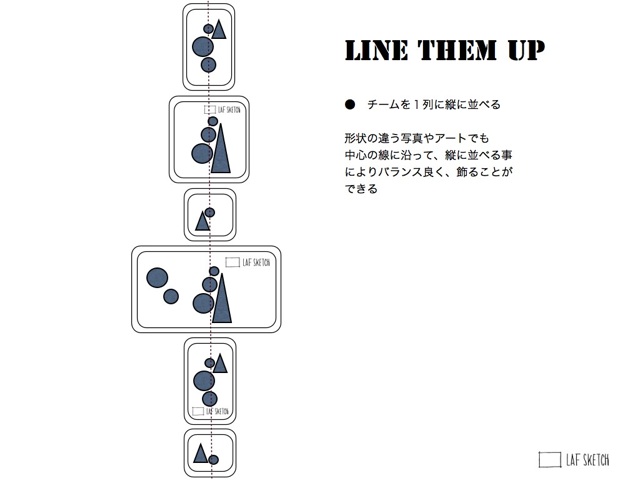

◎ 最初は_チームを1列に並べる手法です。

真ん中の点線を軸に形状や大きさが違う写真やアートを1列に並べます。

この手法は、玄関や廊下などの片面の面積の少ない場所に適しています。

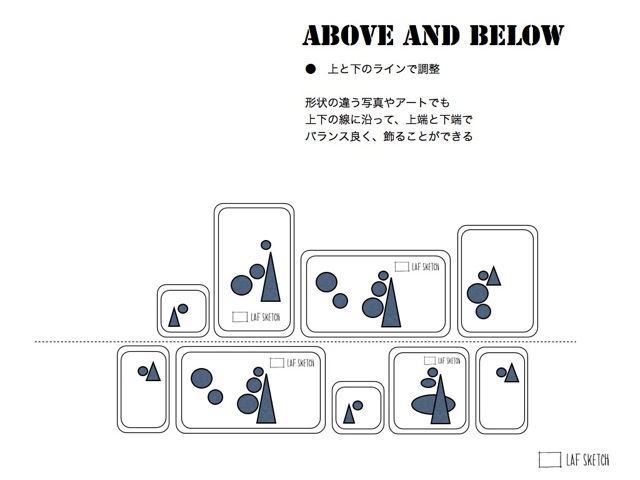

◎ 次は_上と下のラインにある線を中心に調整しながら、並べる。

この手法は、リビングなど広い面積の場所が適しています。

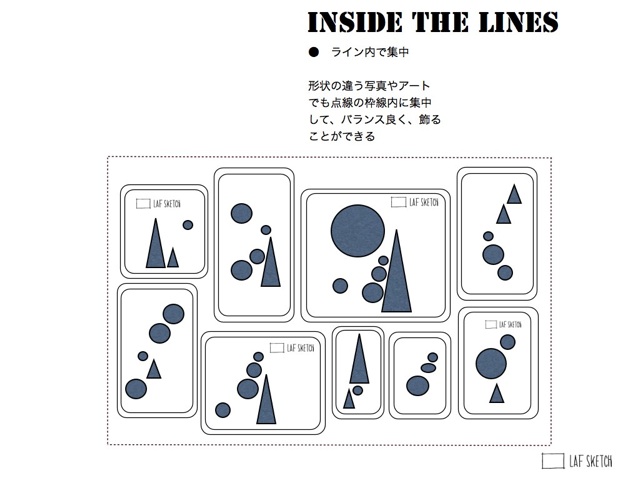

◎ 最後は四角の点線の部分に集中して飾る。

この手法は、寝室やダイニングなどが適しています。

この三つの手法を使うにあたり、飾るものをバランス良く配置するには

大事なポイントがあります。それがこの三つ。

- テーマを決める。

- 額の色などは同じ色か又は似たような色にあわせる。

- 写真やアートの飾る位置を自分の目線にあわせていく。家具などがある場合は、座った位置から見るのか、立った状態でみるのか、その位置を確かめるのも必要です。

もうすぐ、クリスマスの季節。この手法でクリスマスのテーマで飾ってみるのもお勧めです。

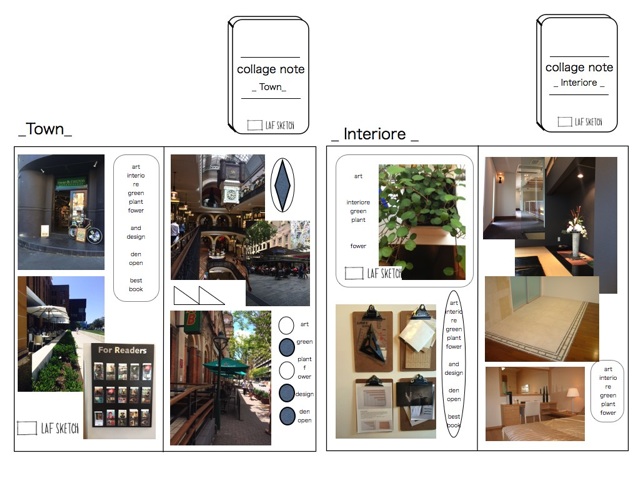

Collage note & Presentation note

コラージュとはフランス語で「貼る」という意味で、現代絵画の技法のひとつです。素材である(写真や拾って来た種や花、又は日用品にあるカラーゴムや紐などの様々な物)を自由に紙に貼っていき、ひとつの絵を仕上げていく。

今回は、この「コラージュ」技法を使ったノート作りをご紹介します。

実は建築やインテリア計画の中で提案をする場合に

使われるプレゼンボード(プレゼンテーションボード)について先にお話をすると、

クライアント(お客様)とのヒアリングの後に、その要望を実際に共有できているかを確かめる為に、

このプレゼンはとても大切なコミュニケーションになります。

例えば、緑という文字情報だけでは、日本伝統色にちかい緑か、

フランスやイギリスの伝統色に近い緑かで、全く色は違ってきます。

その為に、写真を使って確認しあうのです。日本式の和風の部屋にある襖の色が緑なのか、

フランスの部屋に塗ってある緑の壁の色なのかを再確認します。

計画の最初の段階はお互いのイメージを共有しあう「コミュニケーション」のプレゼンは重要です。

そのプレゼンボードをもっと気軽に作り、

自分自身を知る「面白いノート」がコラージュノート。

コラージュは、絵画技法ですが

今回使うノートに描くものは、自分自身が好きなものを集める事から始ります。

その事で面白い発見ができる。とても楽しい技法をぜひ、いろんなテーマで作ってみてください。

作り方はいたって簡単。好きなものを集めて、雑誌や冊子など切り抜いた写真や文字などを自由に貼っていくだけです。

_コラージュノートの作り方_

どんなテーマで作るのも自由。旅行先で見た風景でも、インテリアで気になる部屋の写真でも。

_こんなテーマで作ってみました_

好きなものを好きな素材を自由に集めて、切り取って、貼っていくと

きっと「小さな変化」として爽快な風と共に、すっきり感が味わえるかもしれません。

それを新たに再確認していくと、普段気づかなかった事が見えて来るかも。

秋の風景の中で、ゆっくりしたお茶の時間を楽しみながら、コラージュノートを自分の手で作ってみてはいかがですか。

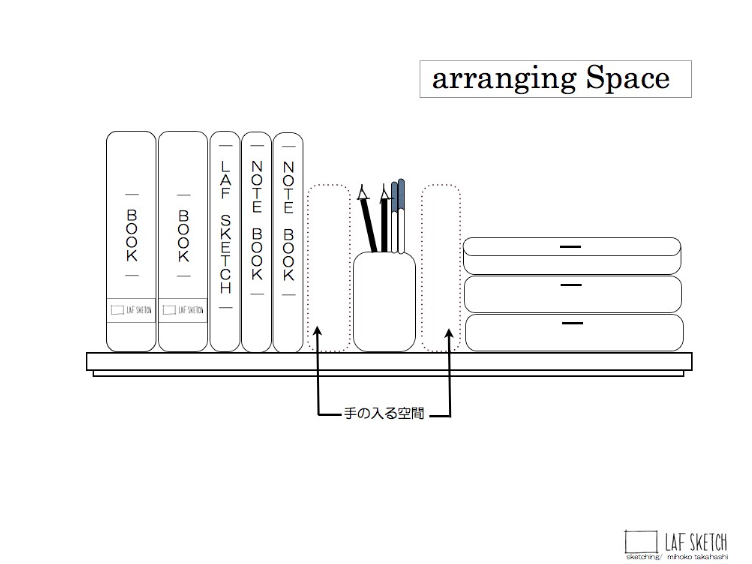

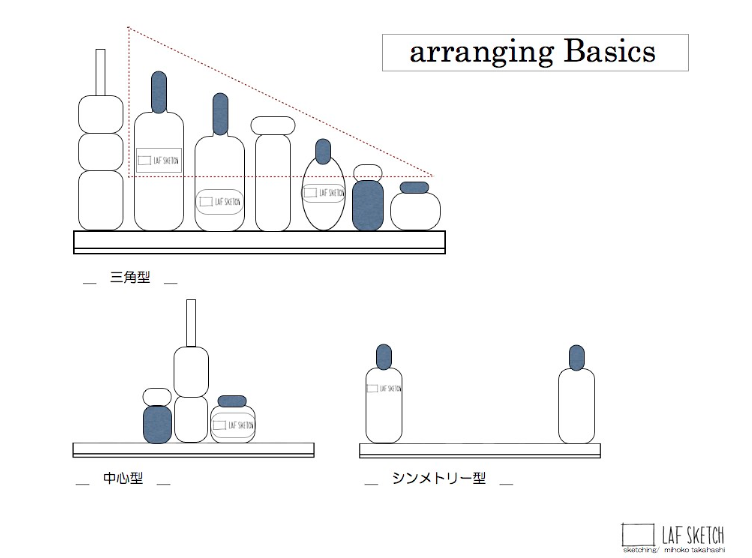

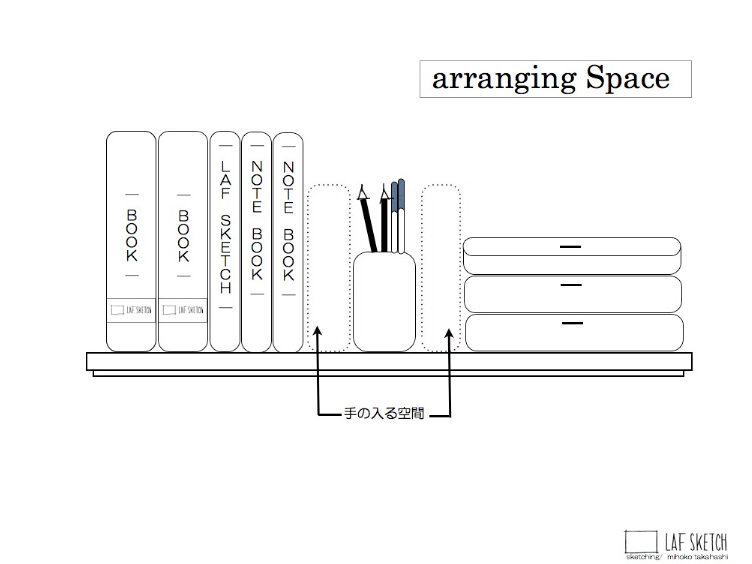

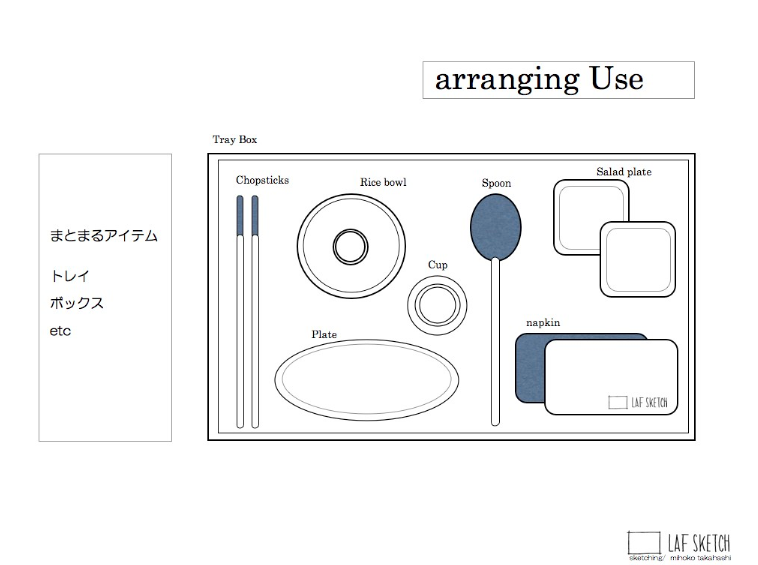

アレンジの基本とスケッチ図

インテリアのアレンジについて、お話をする機会が増えて、

わかりやすく伝える為に、新たなスケッチ図を作ってみました。

みじかにある棚を使ったアレンジ法です。

その「アレンジの基本」をわかりやすく、三つに分けています。

<1> arranging Basics 「型」 形を作る

<2> arranging Space 「間」 スペースを作る

手の入る空間を作り、取りやすく、片付けやすくする。

3 arranging Use 「用途」 使用別に分ける

整理しやすい「カゴ」「トレイ」などのアイテムを使う。用途別に分けてみる。

アレンジ法はいくつかありますが、基本をおさえてみじかな場所やスペースで

楽しく飾ってみる事をお勧めします。