Information

手のひらが喜ぶ、ノッティング織りの魅力

抽象画のように、色のグラデーションやコントラストを優雅に愉しみながら、創作したノッティング織りのラグマット。今回は中皿ぐらいの大きさとちょっと大きめの2種類を制作しました。

実はこれを椅子のマットより、テーブルやデスクに敷いて、アクセサリー、時計などを上に置き、普段使いとはちょっと違うインテリアの置きマットとして使っています。もちろん、椅子では少し小ぶりですが、充分に椅子マットでも使えます。このラグマットは何が一番良いかというと、だんぜん肌触りがたまらなく良い。手のひらで左右に撫でていくと肌に密着するような感覚の柔らかさが気持ち良く、ただ置いているだけでも楽しいと思えるラグマット。

普段使いのデスクに置き、ラグマットをお昼寝用のまくらにするのも意外と面白いです。今回は、特に色の配色がビビットな色彩を選び創作しました。部屋にまた新たなアクセントが加わり、楽しむインテリアのアイテムができて、なかなか嬉しいです。小さなマットは、横1列に並べたり、壁に飾ったり、それは自分なりに工夫を楽しんでいける自由さが沢山あります。小さなマットならではの使い易さにあるのかもしれません。そんな柔らかなアートピースは新しい暮らしの日用品。

さらなるアートピースをどんどん増やしていこうと今は次なる創作に心躍らせている時間です。この織りの魅力を体感できる機会がありましたら、ぜひ挑戦してみてください。

ひとつ、ひとつの組み合わせでマットの表情が変わり、それは使う人の好みで部屋の表情も面白く、楽しく変わっていく。

ラグマットの新しいカタチ、使い方はあなた次第。

色と質感のアートピース、あなたの日常へ。

その魅力をいつか。どこかで自分の手で創る機会を。

日常に寄り添う芸術:染色と織りの新たな可能性

今年の春に新しい冊子が完成し、その過程を記録した織物の物語。この続きから2024年秋に、驚くような素敵なことが繋がりました。今年があと2週間と残すことになり、その素敵な話と共に、この1年間の体験や視察から気づいた染織りと今の想いをお届けします。

キャンパスに絵を描くように、真っ白な糸に自然の色を重ねて染めていく、その染めあげた糸を経糸と緯糸で織っていく。その工程がまさに芸術を生みだしていく手仕事の世界ではないかと深く感じています。これが自分自身なりに思い描きながら、創りだしている織物であり、さらに暮らしに寄り添う日用品として使う日々の愉しさと豊かさが心にどんどん貯まっていきます。

手仕事で作った織物は、自然から抽出した色糸でコースター、テーブルマット、クッションカバーと次、次と織りあげた後にできあがる喜びと共に、それを部屋に飾り、普段の暮らしに新たなエッセンスを加えていく。それがたまらなく愛着をうみだし、暮らしに温かく彩りを加えていきます。そして、それはまた次なる創作へと膨らみ、進んでいくのです。

そもそも、染織りとは何か。と問われると一言では伝えきれないですが、それを少しだけ探ってみると、実は織りの技法は基本的に3つで分かれています。しかし、これがまた土地の文化や伝統的な技法などがあり、まだまだ染織りの歴史や内容は深く、魅力的で語りきれないぐらい沢山あります。

まずは最初の基本のキにある「平織り」で、糸から色を描いていく織りには、面白いほどに、ひとそれぞれの感性が生まれていきます。それは様々な場所を巡って、染織りの体験をしていく中でわかってきたことです。熟練の職人さんはもちろんのことですが、ここで書いている人それぞれは、まだ始めたばかりの方や職業としてではなく、長く織りをやっている方も含めて、染織りの世界に入ったら、その個性が織物の中にふつふつと浮かんでくる様は、まさしく感性の色であり、その人の色彩だと感じています。

実は、ここで素敵な話へと続きます。2024年福岡県立美術館で開催された県美展の工芸にて、自身の作品「色草組曲」の織りが入選しました。歳を重ねて歩んできたひとつの時代から新たに今発見した、好奇心揺さぶられた染織りの世界。そこから自分自身の感性から描きだし、織りあげた作品である織物。それが、この機会にこのような賞を頂き、大変嬉しく、心にまたひとつの花の種を手に入れたような気持ちです。

2022年京都に通い、1年間技能を学んだ時は

何度もくじけそうになる修練に、心身ともに挫折しないかと自分に問いかけながら、とにかく染織りの魅力だけが支えに奮起した思いが今でもよみがえります。この全ての事と場所に感謝したい。そう願って、今はこれからの可能性にさらなる修練し、沢山の自然にある色彩や染織り技法をもっともっと知りたいと日々の織りと共に歩んでいます。

何がどうなかるか、わからないからこそ、心が引き寄せられるものや人、場所にはぜひ行ってみる。その行動や勇気は、きっと新たな可能性の種になると実感できた1年でした。

来年も臆せず、興味ある事には常に体感できるように心身共に丈夫でありたいと願います。

2025年を前に、来年も皆様が良いめぐり逢いを重ねられますように。

手仕事を知る、聴く、創る|京都の絵付

京都で染織りを学ぶ中で、また違う手仕事を知ることは、とても貴重な時間です。

今回は、京都を代表する美しい伝統工芸品のひとつである扇子の絵付けを体験。そこは熟練の職人の分業によって仕上げられる繊細な京扇子を専門に扱い、100年以上の歴史を持つ老舗の奥座敷にて、絵付けを経験しました。

まずは京扇子の歴史から紐解くと、京扇子は平安時代に日本で生まれ、1200年もの時間のなかで日本独自の文化と共に発展してきたと聴きます。扇子には、実用的な用途だけではなく相手への礼節を表す役割もあり、また扇子に描かれた四季折々の情景や縁起の良い図案には、人々の祈りや願いなどの意味も込められているとの事です。

京扇子はその絵柄にも特徴があります。京扇子には四季の草花や生き物が描かれ、京都らしい“雅”で優しい印象があります。京扇子に描かれる絵は、さらに琳派の影響を大きく受けているとも聴きました。

扇子の意味を知り、和室での美しい所作を学ぶ、日本古来の扇子の持つ意味や歴史、所作などについてなど、知らない扇子の物語はまだまだ続きます。例えば『源氏物語』などに見られるように、扇子は平安時代には扇面に和歌を書いたり花を乗せて想い人に贈ったりと、雅な交流に使われていたりと聴くと次は和歌をさらに知りたくなる。知れば知るほど、深い意味が語られていきます。

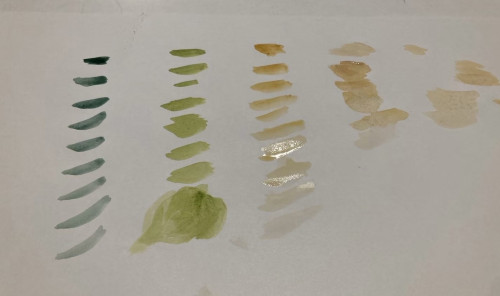

ただ単に暑い時に風を起こす道具だけでない扇子は古くから日本の文化と共に歩み、現代でも和室における礼儀作法に欠かせないものであると今回の体験にて、扇子の新しい知識を吸収しました。そして絵付けでは、いくつかの色の重ねを作り、そのにじみをさらに重ねていく。自分なりの筆心にて、その模様に自分なりの色あいをグラデーションのようにひとつ、ひとつに波を作るように重ねていく工程。とても繊細で雅な絵付けの時間を得た京扇子のモノづくり。

旅と伝統と経験は明日の自分に、小さな幸せの学びと共に大きな影響を与えてくれます。

出来上がった絵付けの扇子を手に取ると、どの高価なものより愛着がふつふつとわいてきて、もうすぐ来る夏を前に静かにあおいでみたら、なんと香りがふわっとわいてきて、これがまたとても麗しい。

ぜひ、旅先では観光以外に伝統工芸体験という新しい旅の愉しさを味わってみるのもおすすめします。

染色と織物の奥深さ:手仕事の美学を冊子に

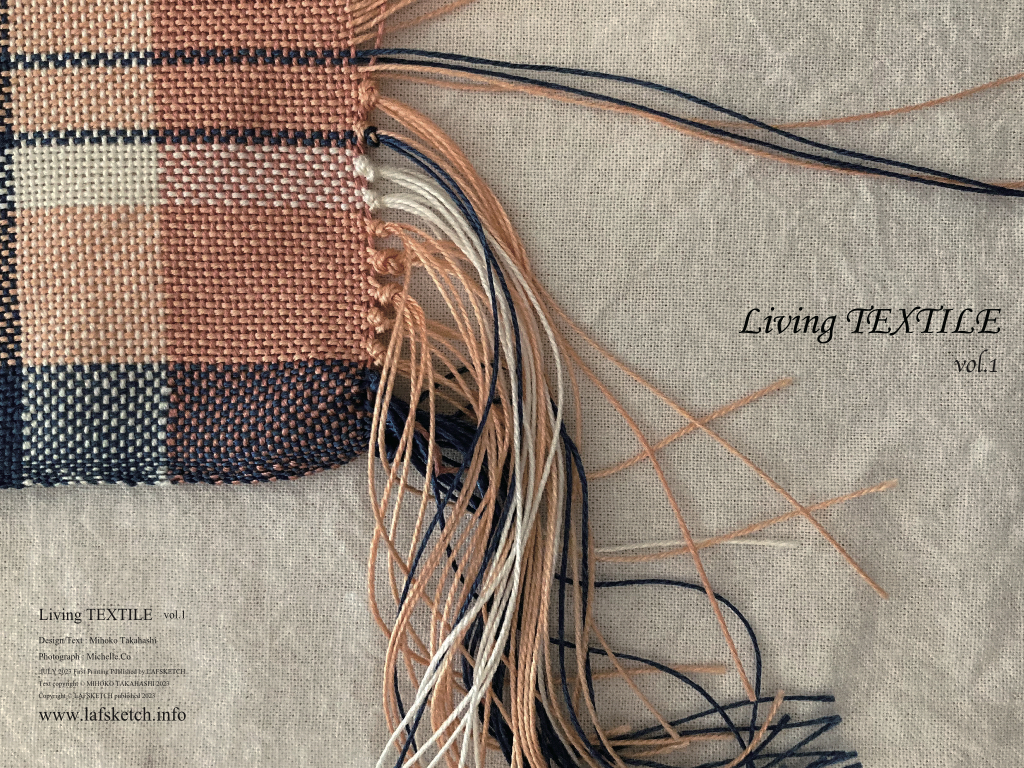

新しい冊子が完成しました。

2022年の春から学んだ京都のものづくりを記録。

それを何かに残したいとふつふつと心に思い浮かべ、

まず考えたのが冊子タイトルの言葉です。

暮らしの織物として始まったのを基本とし、

手仕事の記録として「Living TEXTILE」にしました。

表紙にあるのは、織り上げたブラケット織物で、織り上げた最後に、布始末で作る「留め」の瞬間を撮った写真です。写真にある「それぞれの糸色」はこの手により初めて天然染色したもので、それがいくつもの工程を経て織りあがり、最後になる留めで、垂れた糸がなだらかに遊んでいるように見えています。自分自身の中でも織物ができた愉しさと喜びが合わさった気がして、とても心動く一枚です。その気持ちも含めて、この写真を表紙に決めました。

さらに、この冊子では私が染色と織物に没頭し、磨き上げてきた独自の経験と知識を共有しています。染色のプロセスでは、自然の恵みと媒染という化学反応で起きる色彩が、布地に魔法のような変化をもたらします。異なる染料を組み合わせ、時間の経過と共に変わる色合いの美しさに圧倒されました。

また、織物の世界では、糸の織り方やパターンの工夫が

単なる布地を魅力的な芸術品へと変えていきます。

手織りのプロセスに込められた時間と手間を感じながら、

独自のデザインを生み出す興奮を味わった貴重な一年です。

冊子では、これらの技術やアートに対する私なりのアプローチも披露しています。

冊子は染色や織物に興味を持つ方々へのガイドブックとなることを願い、

さらなる手仕事の魅力を冊子から届けていこうと自分ものづくりプロジェクトを

目指しています。この続きになる織物やそれに関係するものづくり体験なども書きたく、

タイトルの次に「Vol.1」と書き足しました。

初心者から経験豊富なクラフトマンまで、幅広い方々にわかりやすく、

かつ深く楽しんでいただける内容に仕上げました。美しい写真や実際の

プロジェクトの紹介も交えながら、読者に手仕事の魅力を伝えたいと考えています。

このブログ記事を通じて、冊子が持つ情熱と創造性を伝え、

染色と織物の世界に新たな扉を開けるきっかけになればと願っています。

この冊子は今後、どのような形で皆さんに読んで頂けるかを考えながら、

現在は今までの経験を活かして、自分なりに考える暮らしの織りの作品を

創っている過程です。その作品の展示会を企画し、この冊子もさらにvol.2を増やし、

新たなものづくりとして、また見て頂ける機会を作って行こうと思っております。

どうぞ、その時を楽しみにしていただけるとさらに嬉しいです。

旅心のカレンダー:写真で綴る冒険の一年へようこそ(メルボルン編)

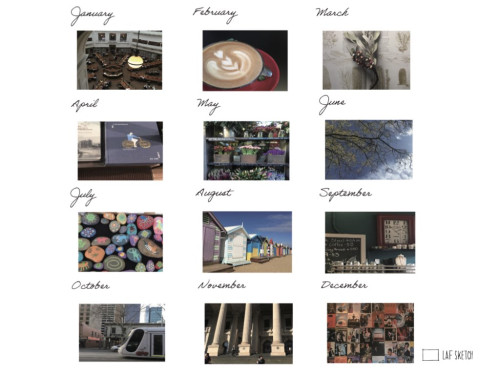

2024年のカレンダーが完成しました。

今年は辰年です。新たなスタートに良い年と言われます。さらにお話すると龍は十二支では実際に見えないものです。この年は見えないことに重心を置くと良いとも言われています。見えないものとは、自分の心、希望、夢、愛など形にできないものです。それを大事にしてみる、ちゃんと自分を知ることも大事かなと思う年なのではないかと思います。

そんな時だからこそ、想像を促す、自分にとって楽しくなることを部屋のアイテムに揃えてみるのも良きつながりを呼んでくれるかもしれません。つながりは人だけではありません。場所ももちろんあります。場所には、そこの風土や文化も根付いているので、あなたにきっと嬉しいサインを届けてくれるかもしれません。旅はその醍醐味がやっぱりあります。

今回作った旅のカレンダーは、魔法のような旅の瞬間が毎月を飾ります。各月に異なる魅力を添え、まるでメルボルンの一員として日々を過ごしているような感覚。このカレンダーは、旅が刻んだ思い出を様々な場所に広げ、メルボルンの魔法に満ちた生活を再び味わえる傑作です。

風景の美しさや文化の輝きが写真に溢れ、一年中が冒険の連続となります。カレンダーをめくるように、心も新たな場所へと旅立つ感覚。このカレンダーで、その一部を共有できたらと願っています。周りの音に悩まされず、新たな年に心浮き立つ年でありますように。

ご購入はこちらから→カレンダー2024 住むように旅をしよう(メルボルン編)