Information

京都で技法を学ぶ、感性を育む「織物」ものづくり

2022年の春から1年間。京都の地で初めての「織物」を学ぶ機会に出会い、とても密度の深い経験をしました。心と身体に刻み込まれたという、なんとも言葉に表せないぐらいのとても充実した1年間は人生において、とても貴重な経験でした。

ここで創作したのは「暮らしの織物」をテーマに四つの織物を織り上げていきます。

さらに、この1年間の後に、その経験した貴重な日々を何かに残したいと考えて、すぐさまに写真整理や新たに書籍を読みだし、織りとは何か、染色とは何かをカテゴリー分けし、作業を進めていきました。それがやっと、ひとつの記録として出来上がったのが2023年の夏になります。

(これは来年にまた冊子として、ご紹介したく思っています。来年をお楽しみに)

織物のものづくりが始まったのが、2022年の4月からですが、そこから数えると約1 年半。

桜が咲きだした京都の風景を始めとし、夏、秋、冬と四季の彩りや自然を愉しみながら、

月1回京都へ通うスケジュールは旅と芸術と手仕事をふんだんに観て、聴いて、触っていく。

なかなか味わえない時間を五感を使いつつ、心に深い喜びと愉しさを貯めていくような感覚でした。

この「学び」には古来からの技法を覚えると共に、自然の素材から創りだす手仕事という

自分なりの感性を育んでいける、まさにかけがえのない時間も含まれています。

そして、この一年間で覚えた技法と感性にて、できあがった織物は2023年に作品展示として、京都市美術館で表現披露ができました。

天然の色を抽出した糸を様々な縞模様をあしらい、織っていく過程は今を思い返しても深い喜びがまた浮かびあがってきます。

作品は<中央下にある>桃色の陽傘になります。幾重にも重ねた色合いは、全てが手作りです。

この素晴らしい過程を忘れずに、記録のブックレット作成へ足を進めていきます。

これからも新たな作品を作りながら、空間の中で楽しめるアイテムも創って行こうと考えています。

またそのお知らせは次回にご紹介したく、楽しみにしています。

タイトルにある「学び」は本当に面白いです。特に、それは旅をしながら体験するのをお勧めします。

地元も、もちろん良いと思います。ただ、あまり近い場所は普段見慣れてしまい、気づくという新しい視点がなかなか出てこない。

だからこそ、ちょっと離れた場所の風土や文化を知ってみるとまっさらに喜ぶ自分が見えてきます。

それを経験した後に、地元の風土や文化をゆっくりと見ていく。すると、面白いぐらいに深掘りしていけるのがわかります。

それは自分の見えなかった新たな才能を掘り起こすことにつながるかもしれません。

ぜひ、次は旅と学びに。

空間の詩:感性のインテリア「飾る・彩る・装う」

今回はインテリアの中でも「飾る、彩る、装う」をテーマについてお話をしたいと思います。その前に、「飾る、彩る、装う」とは何かを言葉を使い、自然、人、街、様々な時間、場所で表現してみました。

例えば、自然での表現を読んでみましょう。

彩り豊かな四季は、自然界を美しく飾り立てています。春には桜が満開に咲き、淡いピンク色で大地を彩り、夏は緑濃い木々や色とりどりの花々が、自然の美を際立たせます。秋には紅葉が美しく広がり、赤や黄色の葉っぱがまるで自然が豪華な装いを纏っているかのようです。

次は人の表現を読んでみましょう。

人々もまた、日常を様々な色で飾り立てます。笑顔や優しさが、心を温かな色調で満たし、人間関係を美しく装います。また、文化や芸術も独自の色を添え、社会全体を豊かに飾り立てています。

さらに街での表現を読んでみましょう。

街並みも一つのアートであり、建物や街路樹が都市を彩ります。夜になると、ライトアップされた景色がまるで宝石のように輝き、街を祭りのような雰囲気で飾り立てます。建築物の美しさや街のデザインが、都市の魅力を引き立て、人々に幸福感を与えます。

最後はこのような表現です。

人生もまた、様々な出来事や経験で彩り豊かになります。困難な瞬間や喜びに満ちた瞬間が、人生を深みのあるものに彩ります。それぞれの瞬間が、個々の人生を美しく飾り立て、一緒に織りなすことで、豊かな人生が築かれるのです。

このように、文章を読んで私達が眼にする、または体感する全てには「飾る、彩る、装う」の素晴らしい感覚が描かれています。それは様々な場所、時間、その流れ全てに自分自身の中にある感性へと変化し、美に対する学びを得ていることに繋がっているのではないかと思います。

では、タイトルにある「空間の詩」について、さらに詳しく紹介したいと思います。空間の詩と聞いて、どんな事を想像しましたか。ここでお話をする「空間の詩」とは、誰もが持っている感性を表現することを意味しています。

それは部屋という空間の中で自由にその感性を使い、暮らしの日用品を様々な形や色で落とし込み、表現すること、すなわちインテリア感性ではないかと考えています。

例えば、お皿や珈琲カップを揃えて、生活に深みを与えたり、またはいくつかの形や色のアイテムの組合せで、部屋に彩りを作ったり、さらには用途にあった部屋(リビング、キッチン、寝室)にあう装いを気持ちよく整えることなど、表現することはほんとに、たくさんあります。

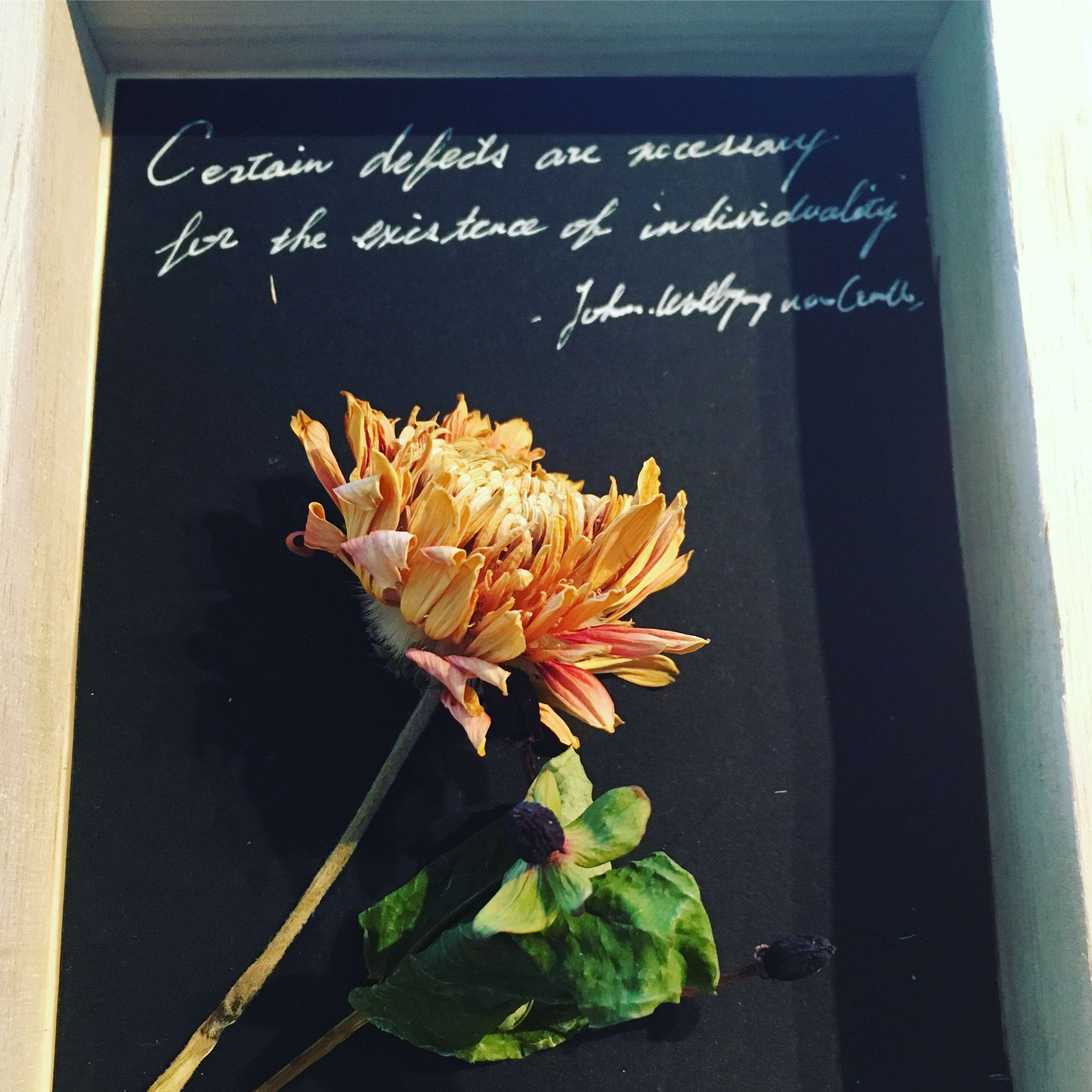

小さな瓶に花を活けるように、小さな額には海で拾い集めた貝殻を飾ってみたりと。

ひとつの表現方法は感性だけではない、普段使われていない「創造性」も大きく膨らんでいくようです。

アトリエでは「自然のもの、自然にまつわる」をテーマにそれぞれの感性で表現し、創っていく過程は新たな美をまた呼び起こしているのではないかと感じることがあります。それはきっと、最初に読んだ自然の中にあった動きから発見した魅力を新たな表現として、「空間の詩」を語っているのかもしれません。すなわち、詩うように、空間を飾り、彩り、装う。

いつもの部屋の模様替えを普段とは少し違う視点で、言葉を拾うように、インテリア表現をぜひ愉しんでみてはいかがでしょうか。

リュクスから紐解く「今からの心地よい暮らし」

リュクス(luxe)とはフランス語で「贅沢、優雅、豪華」と訳されます。

しかし、日本の場合は少し違う意味で表現されているようです。

ではリュクスとはどんな意味があるのでしょうか。

調べてみると、自分のこだわりを満たす商品やサービスと記述がありました。

贅沢や豪華というと、英語ではラグジュアリーと言う言葉がありますが

直訳すると、誰もが憧れる贅沢品となります。

ラグジュアリーという言葉は、

一度はどこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。

例えばラグジュアリーホテルがよく知られていると思います。

今回のリュクスはオリジナルの素材や製法などによって、ユーザー個人の心をとらえる贅沢品という点を表し

その点が言葉の意味としては異なっているように感じました。

ではなぜ今回は、「リュクス」の言葉をご紹介しているのか。

それは、このリュクスがこれからの時代で目指す幸せ(ちょっと大げさかもしれませんが)今後、暮らしの中で大事にしたい部分になるのではないかと考え、この言葉を拾い上げたのがきっかけです。

「目指す幸せ、大事にしたい部分」この文章は、複雑に書いたつもりではありませんが、私達は常に多くの情報にあふれた時代にいます。

それは自分に必要としないものであるにも関わらず、その選択をしてしまうような錯覚を行なっている。

そんな渦の中にいるのではないかと。

例えば、100円ショップの買い物やネットショップのセールなどがそれに当てはまるかもしれません。

また、必要以上のデリバリーの宅配もその中に加わってるように感じます。

ほんとに必要としているのか。何を目的にそれを選択しているのかを考えていく。

もう少し自分自身を大切にするためにも、自身の奥を探る行為を知っていた方がもっと得ではないかと。

今年は昨年からの世界で起こったパンデミックな状況を感じながら、

もうすぐ2年の月日が過ぎていくと、個人の個を改めて考えるようになりました。

これからを考えることは自分の本心や心境をもう一度ふるいにかけて、

問いただし、自分の価値感が変化してないか、

または奥底にまだ隠れているのかもしれない「素のワタシ」を見つけることから始めないといけないのではないかと。

自分の感情の抑揚、心地良さなど、いくつかの言葉を考えていくと、

なんとなくですが、リズム感がある場所をなぜかふとひらめきました。

それは音楽があるということではなく、

バランス感覚がモノや家具、色彩、形などに宿っているような愉しさと優雅さが

奏でる部屋の空間ではないかと思ったのです。

もちろん、沢山のラグジュアリーな空間は雑誌やホテルなどで見ることはできます。

しかし、直に自身が感じる、それぞれのリズムをだしている空間を自身がこだわりを持ち、

創造していくと、このリュクスの言葉にたどりついたのです。

先が見えにくい時代にこそ、時間とエネルギーをかけたモノたちに出会い、

暮らしの中にひとつ何かを加えていくことは、自分自身の本来の贅沢な時間を手に入れることではないかと。

そこには愛着のある品々と共に、軸のある新しい自分を知っていくことになるのかもしれません。

では、何か始めたらいいのでしょうか。

まだ旅は自由に出かけられない時ですが、自身の住んでいる街に昔から造られている工房があるかもしれません。

そこで、暮らしの一品を探したり、地元の伝統工芸品、

またはある作家の手作りなど新たな暮らしに加えたい「こだわり」を見つけにいく。

そんなみじかな旅をできたらお勧めします。

その目的を持った小さな旅にでかけてみることが、リュクスの愉しさを大いにふくらませいくことになりそうです。

今からの暮らしは、情報に翻弄されずにあなた自身が「肌で掴んだ」こだわりをぜひ空間に落としこんでみてください。

だんだんとそれが、自分自身の中で最もリュクスな贅沢として感じることができると思います。

そして、その体験と共に見つけた「自分の暮らし」があなた自身に必ず幸せの呼び鈴を与えてくれることでしょう。

インテリアの「色」魔法を使って、部屋をスッキリする手法

色を使って、「小さな幸せ」を呼び寄せる。

今回のテーマは「色の魔法」により、部屋の心地よさを確かめていく楽しい手法です。

インテリアには家具や小物、食器、さらに観葉植物など沢山のアイテムがあります。

私達の暮らしはこのインテリアのアイテムと共に、生活をしています。

よく言われる「暮らしやすさ」や「心地よさ」とはどこから来るのでしょうか。

それは実際に自分の部屋をじっくりと眺めてみると、だんだんと見えて来ることがあります。

今ある部屋の空間は、自分では十分に知っているようで、意外と気づいていない事やものがあるのかもしれません。

自分の本当の心地よさを。そんな大事な部分を知るきっかけが部屋の模様替えです。

インテリア手法の中には、普段はあまり知られていない面白い手法が実は、たくさんあります。

今回はそのひとつにあるインテリアの「色」魔法を使って、

部屋をスッキリして、暮らしの愉しさをうみだす手法をご紹介します。

季節が変わっていくと、洋服もだんだんと変わっていきますね。

春服から夏服へと新たな気持ちと一緒になぜか身体も軽くなっていきます。

衣替えの季節は、いざクローゼットを片付けていくと、

部屋のあらゆる場所もじわじわと気になってきます。

まじまじと見てなかったモノが気になりはじめる。

それは、実はとても良いサインです。

なんだかまとまらない、整理できてない部屋の原因はいくつもありますが、

これを解決するインテリアには、配色という技があります。

それを使って、意外と簡単に解決することができるのです。

この優れた技には四つのコツがあり、項目ごとにまとめてみました。

1・色の統一をする。

2・暮らしに合う色を見つける。

3・色の数を減らしてみる。

4・素材を合わせていく。

それぞれの項目ごとに、詳しくご紹介していきます。

まずは最初に「色を統一」。

部屋にある沢山のモノは、同じ系統の色に統一させていく。

これは一般的ですが、とても重要です。

インテリア雑誌や専門本に必ずでてくる色の基本でもあります。

実際に自分の部屋を見渡すとあらゆる色が目につくと思います。

その中で、部屋の多くを占めている色は何色がありますか。

例えば、カーテンの色は何色でしょうか。

部屋の中でボリュームがある部分(色が大きく、広く使われている箇所)にある色が中心となります。

カーテン以外では、ラグマットやソファーカバーなどがあります。

その色についてさらに例題をご紹介します。

例えば、部屋にあるカーテンが淡いアイボリー色だとしたら、その色に近い色で

次はパステルグリーンのラグマットを敷き、アクセントには

ビビットな黄色のクッションなどを揃えてみる。

そうする事で、部屋全体が色の統一で、まとまり良く見えることができます。

これは色の配色という同じ系統の色を揃えていく手法です。

二つ目は「暮らしに合う色を見つける」。

あなたの暮らしはどんなスタイルですか。

一人暮らしなのか、または家族と一緒に暮らしているのか。

さらに言えば、自分や家族の暮らし方のスタイルもあります。

今ある暮らしの中で、そのスタイルにあった色を見つけてみましょう。

あなた自身はもちろん、あなたの家族がくつろげる色、

心地よい色を一度探ってみてください。

意外とくつろげていないなと感じているのであれば、

色の混ざりが沢山ありすぎているのかもしれません。

それを解決するのが次のコツです。

三つ目は「色の数を減らしてみる」。

これは一番気がつかない部分でもあり、ものが増えている状態でもあります。

色数が増えれば増えるほど、情報量は多くなります。

それは部屋の中も同じです。

片付けているのに、なぜか散らかっているように見えるのは、ほぼこの状態が多いです。

よくよく部屋をみていくと、棚にある小物や壁にある時計、カレンダー。

テーブルにあるのはテレビのリモコンなど様々な色が重なったり、散らばっていたりしていませんか。

モノ自体は必要なものですが、色においては、整理していく行動が必要です。

リモコンはしまうや隠すなどして、必要としない色を減らしていく。

減らしていくテクニックは、収納という箱を選んでいくと

意外とシンプルに片付けていける手法のひとつで、色も同時に減らしていける優れた技です。

この段階で収納箱や家具は目にするモノとして、

最初の項目にある「色の統一」を使って、全体の色を合わせておくとさらに有効です。

最後に「素材を合わせていく」。

素材を合わせるとは、何でしょうか。

それは簡単に言うと、作られた材質が何であるかを知ることです。

それにより、違いを知り、違和感を作らないようにする。

例えば、木製の重厚な椅子の横にプラスチックの収納棚を置いている状態はいかがでしょうか。

その組合せは素材を合わせていることにはならない上に、

部屋の調和をとるのがとても難しくなります。

さらに言えば、お互いの素材の違いがあからさまに表現された部屋は、

心地良さを半減してしまいます。

組合せるとは、それぞれの素材を知りその素材を上手く合わせていく事で、

部屋の中に調和を生みだしていきます。

違う素材を置いて印象的に見せる技もありますが、

それは素材をよく知り、そのお互いのボリューム感をリズムのように配置したりします。

それには、多くの素材を実際に触ったり素材の特徴も知る必要がありますが、

部屋の中にある素材は難しく考えなくても、

家具や小物、食器など私達はいつも暮らしの中で、沢山の素材を触っています。

その素材はキッチンで使っているのか、

リビングなのか、部屋の用途で分かれていることもあります。

そう考えていくと、意外とどの部屋にどの素材が多く使うのかも、

なんとなくわかってくるだろうと思います。

心地よさは、やはり自然の素材から生まれたものが多くあります。

自分なりに基本になる素材や基本になる色を見つけていくと、

自分や暮らしにそった「心地良さ」が見つかり、気づいていけると思います。

自分の部屋は物が多くてと嘆いている方も、

このコツを使い、スッキリさせてみてはいかがでしょうか。

大きな工事を必要とするリフォームではなく、

小さな模様替えは、色の置き方から始めていくことをおすすめします。

なかなか難しいと思った方も、とりあえず部屋の小さな部分から始めてみると行動しやすく、

達成感もあり、色の調和を早くに目にしやすいです。

洗面室、玄関は特におすすめです。

ぜひ、気持ちを軽くするために色の魔法を使って、部屋の模様かえにトライしてみませんか。

暮らしの道具編、 装飾を楽しむクッキーづくり

インテリアの装飾と言えば、室内カーテンやクッションカバーなど布に鮮やかな色を重ねた模様を思いだしますが、ここでご紹介するのはお菓子づくりの中での装飾です。

クッキーは比較的、簡単にできるお菓子ですが、そのクッキーの素材をクッキーローラーの道具を使い、エンボス加工したような形でくっきりと装飾模様をつけていく。それが今回ご紹介する楽しむ「暮らしの道具」です。

クッキー生地は少し厚めの素材で固めて、そこから、このローラーを使い模様をつけていくだけ。

お菓子づくりをはじめた事がない方にも、簡単にできる道具です。

日常を少しだけ幸せにできるのは、新しい道具で創造性を活かしたものづくりではないかと思います。それは食する料理も同じですね。

海外に住んでいた時は自炊は必ずしていましたが、お菓子はなかなかできずに。

しかし、唯一できたのがこのクッキーでした。

その時にこの道具を使うことにより、さらに美しいお菓子ができて、とても満足していたことを思いだします。

丸くしたアイスを皿にのせて、その上にこの装飾クッキーの丸型を2枚重ねると、フランスにあるホテルカフェのお菓子みたいで、普段とは違う贅沢な時間を味わっているようでした。

この道具が最近手元に届きました。そこで、早速作ってみるとやはり、美味しく贅沢な時間を過ごすことができて、久しぶりに良い時間を得ることができました。いまの時代だからこそ、大事にしたい、ひそかに楽しくできるおうち時間。それを創りだす暮らしの道具は貴重かもしれませんね。

楽しむ道具が気になる方は、以下のショップでご紹介しています。

普段のお菓子づくりに素敵な装飾ができる道具をひとつ増やしてみると、新しい技を手に入れたかのように、ちょっと気持ちいい。

美味しいお菓子と共に、とても上質な時間を味わうことができることでしょう。

手を動かすことは、心身に良い影響を得ることはよく知られていますが、こんな風にお菓子作りで面白い道具を使って、「小さな幸せ」をふくらましてみるのも意外と癖になるかもしれませんね。

ぜひお楽しみください。